Einige Schlüsselwörter zur Sprachpsychodramaturgie (PDL: Psychodramaturgie Linguistique)

Hinweise

Zur Erleichterung des Textverständnisses wird der weibliche Begriff "Trainerin" benutzt, um zugleich die Person (Trainerin oder Trainer) zu bezeichnen, die den Kurs leitet, und der männliche Begriff "Teilnehmer" für die Teilnehmerinnen und den Teilnehmer.

So bezieht sich bei der Beschreibung der Übungen "sie" oder "ihr" unmissverständlich auf die Trainerin beziehungsweise den Trainer und "er" und "sein" auf die Teilnehmerin oder den Teilnehmer.

Der Begriff "Trainerin" umfasst sein männliches Pendant "der Trainer" und veranschaulicht den humorvollen Satz von Groucho Marx: "Männer sind Frauen wie alle anderen."

Um sich die Anwendung der Merkmale der Psychodramaturgie besser vorstellen zu können, kann es hilfreich sein, zuerst die Beschreibung einiger Phasen des Ablaufs eines Kurses zu lesen. Siehe: Kursverlauf.

Warum Sprachpsychodramaturgie ?

Die Sprachpsychodramaturgie (PDL) verdankt ihren Namen zwei Quellen, die ihr ihre Spezifizität verleihen:

- dem Psychodrama, dem sie bestimmte theoretische Grundlagen entlehnt (die Prinzipien der kreativen Spontaneität und die Konzepte der Begegnung und der Handlung, die zur Entstehung einer Pädagogik der Beziehung und der Begegnung geführt haben) [1], sowie bestimmter Techniken auf praktischer Ebene (Doppelgänger, Spiegel, Rollentausch) [2].

- der Dramaturgie, der sie im theoretischen Bereich das Konzept der dramaturgischen Kräfte verdankt, das in den Aufbau der Übungen und die Auswahl der Materialien einfließt.

Im praktischen Bereich verdankt sie der Dramaturgie bestimmte Aufwärm- und Ausdrucksübungen aus dem Schauspieltraining sowie die Verwendung von neutralen weißen Masken in den ersten Tagen der Ausbildung.

Die Begriffe "Psychodrama" und "Dramaturgie" beinhalten gemeinsam das Wort "Drama", das im Griechischen "Handlung" bedeutet. Die PDL schlägt vor, die Fremdsprache in Situation, Beziehung und durch Handlung zu erwerben.

Wir führen jedoch weder Therapie noch Theater durch. Wir haben lediglich bestimmte psychodramatische und dramatische Konzepte und Verfahren übernommen, die wir für den Sprachunterricht angepasst haben[3].

Für weitere Einzelheiten zu den Übernahmen aus dem Psychodrama und der Dramaturgie siehe: Die Quellen der Psychodramaturgie.

---

[1] Vgl. B. Dufeu: La psychodramaturgie linguistique ou l'apprentissage de la langue par le vécu. In Le français dans le monde, N° 175, Février-Mars 1983, 36-45.

[2] J. L. Moreno, der Gründer des Psychodramas, entwickelte das Rollenspiel in den 1930er Jahren, sein Einfluss auf die Sprachpädagogik ist also nicht neu. Das Moreno-Rollenspiel wurde bei seiner pädagogischen Umsetzung leider allzu oft aus Gründen der sprachlichen Funktionalisierung verarmt.

[3] Zur Funktion der Dramaturgie in der PDL siehe: Die Dramaturgie in der Psychodramaturgie https://journals.ucc.ie/index.php/scenario/article/view/scenario-14-1-5/html-de

1- Die Grundorientierung der Psychodramaturgie: eine Pädagogik des Seins

"Ich gehöre dieser Oppositionspartei,

die man das Leben nennt."

Honoré de Balzac [4]

Die Psychodramaturgie Linguistique ist Teil einer Pädagogik des Seins, d.h. einer Pädagogik, die teilnehmer- und gruppenorientiert und damit subjektbezogen und prozessgerichtet ist.

Die Konzeption des Spracherwerbs in der PDL beruht auf einem Menschenbild [5], das jeden Teilnehmer als ein einzigartiges, sich ständig weiterentwickelndes Wesen betrachtet, ein Wesen im Werden, das in seiner Gesamtheit in den Prozess des Fremdsprachenerwerbs einbezogen wird.

---

[4] „ J’appartiens à ce parti d’opposition qu’on appelle la vie. “ Honoré de Balzac

[5] Jede Pädagogik wird von einer Vorstellung vom Menschen und seinem Lernen beeinflusst, die jedoch mehr oder weniger explizit oder bewusst wahrnehmbar ist.

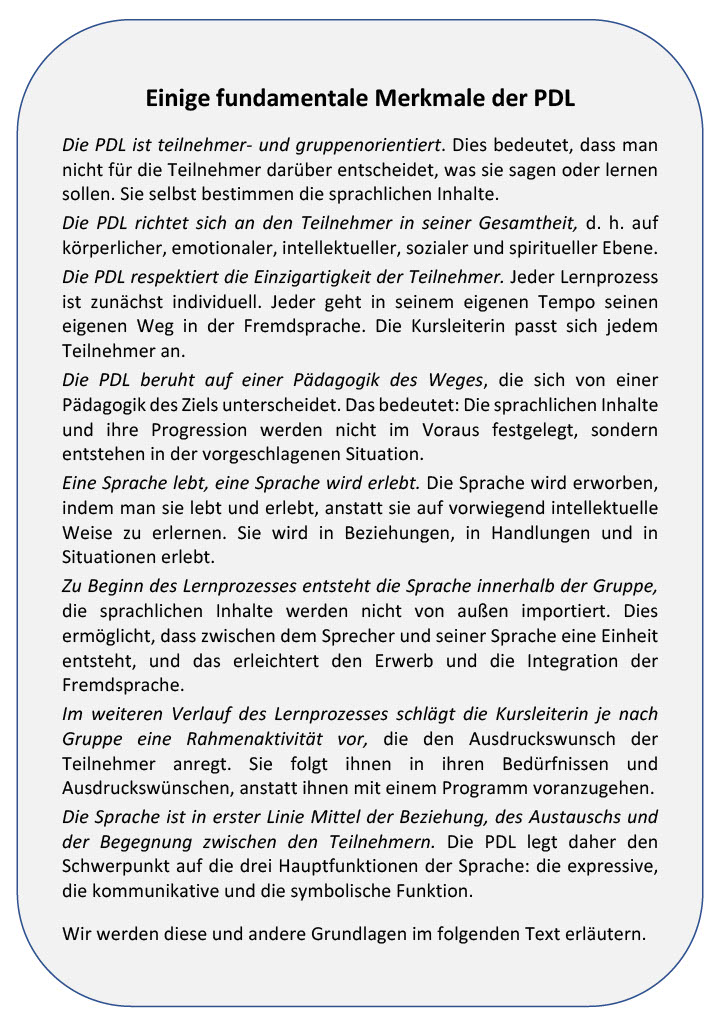

Von einer Pädagogik des Habens zu einer Pädagogik des Seins

Die Sprache ist das Haus des Seins.

In ihrer Behausung wohnt der Mensch.

Martin Heidegger: Brief über den Humanismus, 1947.

Die Psychodramaturgie unterscheidet sich durch ihre Teilnehmer- und Gruppenorientierung in ihren Verfahren und in der Beziehung zu den Teilnehmern grundlegend von einer Pädagogik des Habens, die meistens durch die Verwendung eines Lehrwerks gekennzeichnet ist, dessen sprachliche und kulturelle Inhalte von Personen außerhalb der Gruppe (Entwickler ministerieller Richtlinien, Lektoren von Verlagen, Lehrbuchautoren...) vorab nach Kriterien ausgewählt wurden, die ohne direkte Beziehung zu den Anwesenden aufgestellt wurden [6]. Diese Festlegung der Inhalte hat Einfluss auf den Vermittlungsprozess, auf das Lernen, die Kommunikation [7] und die Beziehungsformen im Unterricht.

Der Lehrwerkunterricht konzentriert sich im Wesentlichen auf die Weitergabe von Wissen, dass vor allem durch ein hauptsächlich bewusstes Lernen erlangt wird. Eine sogenannte Transferphase soll dann eine freiere und manchmal auch individuellere Verwendung dieser Elemente ermöglichen. Diese Pädagogik besteht aus zwei Phasen: lernen, dann freier anwenden.

Die Lerner [8] können Schwierigkeiten haben, sich mit diesen Inhalten zu identifizieren, da sie oft mit einer doppelten Verfremdung [9] konfrontiert sind: Es ist nicht ihre Sprache (erste Verfremdung), aber vor allem sind es auch nicht ihre Worte (zweite Verfremdung), da sie über Inhalte sprechen sollen, die von der anderen bestimmt worden.

Diese doppelte Verfremdung beeinträchtigt die Beziehung zu Sprache, reduziert die Lebendigkeit der Kommunikation zwischen den Teilnehmern und verringert Ihr Interesse an dem, was gesagt wird, da das Unvorhersehbare in diesem Prozess wenig Platz hat. Sie verminderte ihre Motivation sowie ihre Lernbereitschaft und Konzentrationsfähigkeit. Sie schwächt auch den Behaltensprozess, da viele Inhalte zum Zeitpunkt der Präsentation oft wenig oder gar keine Resonanz bei ihnen hervorrufen. Dadurch erschwert sie die Aneignung und Integration der Fremdsprache[10].

Während sich die Pädagogik des Habens hauptsächlich auf das "Was" (die Inhalte) und die Lernziele konzentriert, ist die Pädagogik des Seins auf das "Wer" (die Teilnehmer mit ihren Bedürfnissen und Ausdruckswünschen) und auf die Prozesse des Spracherwerbs ausgerichtet, da sie das Individuum und die Gruppe in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen stellt.

In der Psychodramaturgie ist das Haben dem Sein und das Wissen der Kenntnis untergeordnet [11]. Denn die Teilnehmer erwerben Kenntnisse in der Fremdsprache, indem sie sie direkt erleben. Sie ergänzen und verstärken diese Kenntnisse durch Wissen über Sprache und Kultur, wenn dieses Wissen notwendig oder von linguistischem oder kulturellem Interesse ist. Die Sprache ist nicht mehr in erster Linie ein Lernziel, sondern ein Mittel zur Kommunikation und zur Herstellung von Beziehungen zu anderen (Beziehungsfunktion). Die PDL und andere Formen des Lernens, die der Pädagogik des Seins zuzuordnen sind, gehen vom Subjekt und nicht vom Stoff aus und stellen somit eine methodologische Umkehrung dar.

Die folgende Tabelle stellt schematisch die konzeptionellen Unterschiede zwischen einer Pädagogik des Habens (konventioneller Unterricht), die auf die Vermittlung von Inhalten und eines Wissens gerichtet ist, und einer Pädagogik des Seins, die zum Erwerb einer lebendigen Kenntnis führt, dar:

Schema 1: In der Psychodramaturgie wird das Haben dem Sein und das Wissen

der Kenntnis der Sprache untergeordnet. Die Kenntnis der Sprache, d.h. die direkte

Erfahrung der Sprache in Relation (Beziehung) und Situation, hat Vorrang. Sie wird

durch das Wissen über die Sprache unterstützt und bereichert.

In der Praxis gibt es keine radikale Trennung zwischen diesen beiden Richtungen, sie bilden keine zwei geschlossenen Systeme.

Wenn die Trainerin in der Psychodramaturgie bestimmte Sprachformen erläutert oder die Gründe für bestimmte Korrekturen angibt, vermittelt sie Wissen über die Sprache. Das Wissen baut dann auf der Kenntnis auf und ergänzt sie.

Auch in einer Pädagogik des Habens werden Phasen des Erlebens integriert, insbesondere in so genannten Transferphasen. Dasselbe gilt für die Auswahl von Übungen mit fortgeschrittenen Lernern. Einige entsprechen den Praktiken einer Pädagogik des Seins oder kommen ihnen nahe [12].

---

[6] Dazu gehören insbesondere Kriterien für die Auswahl und die Progression von Inhalten sowie für die Definition von Zielen.

[7] Wenn der Lehrer Fragen stellt, handelt es sich meist um Kontrollfragen, mit denen er überprüfen will, ob die Lernenden ihm richtig zugehört und ihn verstanden haben oder ob sie das, was Gegenstand seines Lehrplans ist, richtig gelernt haben. Es handelt sich um eine doppelschichtige Kommunikation, die zutiefst von ihren institutionellen Zwängen geprägt ist.

[8] Wir unterscheiden zwischen "Lerner" und "Teilnehmer(n)". Der Begriff "Lerner" entspricht einem funktionalen Verständnis von Lernen: Lernen von fremdbestimmten Inhalten. Aus diesem Grund verwenden wir im Rahmen der Pädagogik des Habens den Begriff "Lerner". Dies ist übrigens auch der am häufigsten verwendete Begriff von Lehrbuchautoren und Didaktikern, die diese Form des Lernens befürworten.

Wir verwenden den Begriff "Teilnehmer" für die pädagogischen Ansätze, die der "Pädagogik des Seins" zuzuordnen sind, da diese direkt an der Ausrichtung und dem Ablauf der von der Trainerin vorgeschlagenen Übungen sowie an der Festlegung der Inhalte und damit an der Entwicklung der Sprache in der Gruppe beteiligt sind. Sie nehmen auch direkt am Gruppenleben teil, und zwar aufgrund ihrer Handlungs- und Interaktionsfreiheit bei der Begegnung und dem Austausch zwischen den Gruppenmitgliedern auf der Grundlage dieser Übung. Die Teilnehmer gehen also im Wesentlichen als Menschen und nicht als Lernende an den Lernprozess heran und beteiligen sich daran.

Die in der Pädagogik verwendete Terminologie ist nicht unschuldig, sie spiegelt eine bestimmte Auffassung vom Lernen bzw. Erwerben wider.

[9] Verfremdung wird verstanden als: "Jeder Prozess, durch den der Mensch sich selbst wie fremd gemacht wird" ("Tout processus par lequel l'être humain est rendu comme étranger à lui-même" Petit Robert, Definition des Begriffs Aliénation).

[10] Es geht hier jedoch nicht darum, für die Abschaffung des Lehrbuchs zu plädieren, da die meisten Lehrer aufgrund ihres institutionellen Kontexts, ihrer Arbeitsbedingungen und ihrer Ausbildung gezwungen sind, ein Lehrbuch zu verwenden. Es ist jedoch wichtig, sich seiner Grenzen bewusst zu sein und zu versuchen, sie zu erweitern.

Ein Großteil der Übungen, die in der PDL und in der relationalen Pädagogik (siehe Fußnote 12) angeboten werden, können dazu beitragen, einen hauptsächlich lehrbuchzentrierten Unterricht zu erweitern und vor allem zu personalisieren.

[11] Wir unterscheiden zwischen Kenntnissen, die durch gelebte Erfahrung erworben werden, und ein Wissen, das im Wesentlichen erlernt wird.

Um diesen Unterschied zu verdeutlichen, nehmen wir als Beispiel unsere Art der Beziehung mit einem fremden Land und seinen Bewohnern. Indem wir ein Buch über dieses Land und seine Bewohner lesen, erlangen wir Wissen. Dieses ist das Ergebnis eines im Wesentlichen intellektuellen und abstrakten Ansatzes.

Wenn wir hingegen in dieses Land reisen und mit seinen Bewohnern kommunizieren, erwerben wir in einer Begegnung mit ihnen eine Kenntnis. Wir sind als Personen direkt in diese Begegnung involviert. Die Kenntnis ist also das Ergebnis einer persönlichen Erfahrung, sie wird durch das Erleben vermittelt. Sie entspringt einem ganzheitlichen Verständnis, in das der Körper, das Gefühl und der Intellekt einbezogen sind.

[12] Andere pädagogische Ansätze, die wir unter dem Begriff "relationalen Pädagogik" bezeichnet haben (Dufeu, Bernard 1996, 164-179), folgen den Teilnehmern in ihrem Wunsch, sich auf der Grundlage einer Rahmenaktivität auszudrücken, und geben den Teilnehmern eine eigene Stimme. Dies ist der Fall bei den Simulations globales, die insbesondere von Francis Debyser, Jean-Marc Caré und Francise Yaiche entwickelt wurden, sowie bei einigen theaterpädagogischen Ansätzen, wenn diese auf der Entwicklung des spontanen Ausdrucks der Teilnehmer beruhen.

Diese Art von offenen Übungen, die den freien Ausdruck und die Kreativität der Teilnehmer fördern, finden sich auch zunehmend in Lehrbüchern für die Lehrerausbildung, z. B. in Reihen wie Didactique des langues étrangères (CLE international.), Pratiques de classe et collection F (Hachette), Les outils malins (PUG), Teacher Development (Cambridge University Press), Pilgrim Longmann Resource Books (Longmann) oder Resource Books for Teachers (Oxford University Press) ... Man findet auch welche in traditionelleren Kursbüchern, insbesondere in Lehrwerken für fortgeschrittene Lerner.

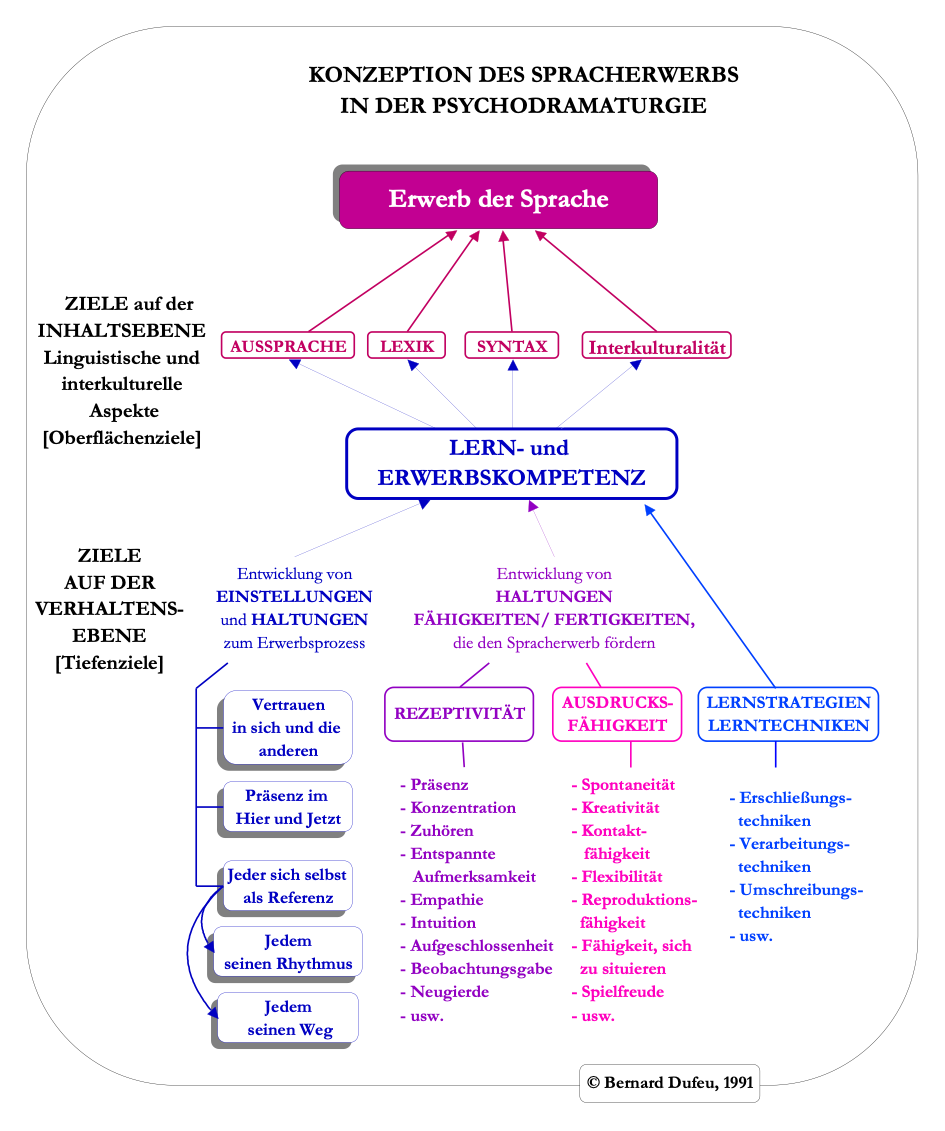

Die Merkmale einer Pädagogik des Seins

"Die Sprache, bevor sie etwas bedeutet,

bedeutet sie für jemanden".

Jacques Lacan [13]

Teilnehmer- und gruppenorientiert zu sein bedeutet, dass man nicht im Voraus für die Teilnehmer über die Inhalte, den Verlauf der Kommunikation und die sprachlichen Ziele entscheidet und somit auch nicht darüber, was sie sagen oder lernen sollen.

Die Trainerin hat eine strukturierende Funktion bei der Auswahl und Durchführung von Rahmenübungen, die den Ausdruckwunsch der Teilnehmer wecken oder stimulieren und dazu beitragen, dass die Teilnehmer eine Gruppe bilden. Sie hat auch eine unterstützende Funktion auf der sprachlichen Ebene, da sie ihnen, je nach Bedarf, die sprachlichen Mittel zur Verfügung stellt, die sie für ihren Ausdruck benötigen.

Dazu muss sie nicht nur über eine feine Zuhörfähigkeit und eine sensible Disponibilität verfügen, sondern auch über eine große Spontaneität bei der Leitung der Gruppe und im Umgang mit der Sprache. Sie muss eine anhaltende Präsenz für das Geschehen in der Gruppe entwickeln und daher alle ihre Sinne wachhalten. An die Stelle der hierarchischen Beziehung des konventionellen Unterrichts tritt eine empathische Beziehung, bei der sich die Trainerin in den Dienst der Bedürfnisse und Ausdruckswünsche der Teilnehmer und der Gruppe stellt. Um das Bild des Weges aufzugreifen: Sie begleitet die Teilnehmer auf ihrem pädagogischen Weg.

Zu Beginn des Lern- und Erwerbsprozesses entsteht die Sprache hauptsächlich innerhalb der Gruppe, entsprechend den Bedürfnissen, Wünschen und Interessen der Teilnehmer. Sie sind es, die die sprachlichen Inhalte und die Kommunikation in der Gruppe initiieren.

Wenn die Trainerin später Materialien (Texte, Bildmaterial...) oder dramaturgische Übungen auswählt, so geschieht dies im Hinblick auf die Gruppe und nicht aufgrund von zu erreichenden sprachlichen Zielen [14].

Wenn es ihre Worte sind,

kann es leichter ihre Sprache werden.

Die Teilnehmer erwerben die Fremdsprache also direkt, indem sie sich ausdrücken und miteinander kommunizieren. Auf diese Weise entsteht eine unmittelbare Verbindung zwischen den Sprechern und ihren Aussagen, zwischen ihrer Ausdrucksabsicht und ihren Äußerungen, die sie aufgrund ihrer Sprachkenntnisse entwerfen oder formulieren. Diese Worte haben daher nicht nur einen Sinn, sondern eine besondere Bedeutung für sie.

Diese Einheit zwischen den Sprechern und ihren Aussagen fördert den Prozess des Fremdsprachenerwerbs und erleichtert den Behaltensprozess. Sie erhöht die Motivation der Teilnehmer und fördert die Integration der Fremdsprache, da es sich um ihre Worte handelt.

---

[13] „Le langage avant de signifier quelque chose signifie pour quelqu'un“. J. Lacan: Écrits I, 1966, 86.

[14] In Kursen mit beruflichen Zielen geht die Trainerin von Situationen aus die die Teilnehmer bewältigen müssen, und nicht von vorbestimmten sprachlichen Elementen, die durch Texte vermittelt werden. Die sprachlichen Inputs ergeben sich aus der Situation. Die Lernstrategien sind auch hier teilnehmer- und gruppenorientiert. Texte können als Auslöser für diese Situationen dienen, andere können in einem zweiten Schritt diesen Ansatz ergänzen.

Eine Pädagogik, die auf einer ganzheitlichen Konzeption des Spracherwerbs beruht

Die Psychodramaturgie spricht den Teilnehmer in seiner Gesamtheit an, d. h. sowohl auf körperlicher, emotionaler und intellektueller Ebene als auch in seiner sozialen und spirituellen Dimension.

- Der Körper. Zahlreiche Übungen der Psychodramaturgie sensibilisieren die Teilnehmer für die Funktion des Körpers beim Erwerb einer Fremdsprache.

Hier einige Bespiele, die diesen Ansatz des Körpers in der PDL verdeutlichen:

- Der Stellenwert der Aussprache. Die PDL räumt der Aussprache von der ersten Stunde eines Kurses an einen großen Platz ein, wobei die Aussprache zweifellos der körperlichste Teil erwerbsprozesses ist.

In diesem Zusammenhang werden spezifische Gesten eingesetzt, um die Produktion des Rhythmus, der Melodie und der Laute der Fremdsprache zu erleichtern.

Gedichte, die von Bewegungen begleitet werden, verstärken diese Stellung des Körpers (siehe die verschiedenen Themen, die auf dieser Website unter Aussprache und Poesie angegeben sind).

- Einige Aufwärmübungen beginnen mit Körperhaltungen oder -bewegungen, bevor der verbale Ausdruck eingesetzt wird.

- Das Setting. Da der Unterricht in der Regel auf dem Boden oder auf Hockern bzw. Stühlen, und somit ohne Tische, stattfindet, hat der Körper mehr Bewegungsfreiheit, um mit den Äußerungen der Teilnehmer in Einklang zu kommen. Die Teilnehmer können so leichter ihren Platz im Raum und ihre Distanz zu den anderen Teilnehmern bestimmen. Die proxemische Dimension der Beziehung wird also berücksichtigt.

- Die Affektivität begleitet und stimuliert den Ausdruck der Teilnehmer dadurch, dass sie sich als Personen in der Fremdsprache mit ihren Bedürfnissen, Wünschen, Erwartungen und Hoffnungen ausdrücken.

- Der Intellekt ist ständig am Erwerb und an der Beobachtung der Sprache beteiligt. Er wird, wenn es hilfreich ist, direkt in die Reflexionsphase am Ende einer PDL-Aktivität einbezogen [15].

- Die Teilnehmer werden auch in ihrer sozialen Dimension angesprochen, da eine Vielzahl von Übungen die Fähigkeit, sich selbst und anderen zuzuhören, sowie Empathie und Solidarität zu entwickeln, fördern. Diese Übungen begünstigen die Kommunikation und die Beziehung zum anderen und zu anderen sowie die Zusammenarbeit in der Gruppe und die gegenseitige Unterstützung der Teilnehmer untereinander. Sie tragen nicht nur zur Entwicklung ihrer Autonomie bei, sondern fördern auch ihr Gefühl der Mitverantwortung. Sie fordern dazu auf, die gegenseitige Abhängigkeit jedes Einzelnen in einer Gruppe und damit auch in der Gesellschaft zu berücksichtigen.

- Die Teilnehmer werden auch in ihrer spirituellen Dimension einbezogen, denn ihr Menschenbild, ihre Auffassung vom Leben und von den wichtigsten Themen, die sie bewegen, liegen manchmal direkt, manchmal symbolisch ihrem Ausdruck zugrunde, unabhängig davon, ob sich dieser auf einer realen oder imaginären Ebene abspielt.

Diese fünf Ebenen beeinflussen und durchdringen sich ständig während des Ablaufs der Übungen.

---

[15] Siehe Phase 5 des Schemas "Vermittlungsverfahren der PDL" in: Die methodischen Grundlagen der PDL.

Eine Pädagogik, die die doppelte Ebene des Spracherwerbs berücksichtigt

Der Erwerbsprozess trägt direkt

zur persönlichen Entwicklung des Teilnehmers bei.

Lernen und Leben werden nicht aus didaktischen Gründen künstlich getrennt. Lernen ist ein Lebensprozess und Leben ein ständiger Lernprozess. Der Akt des Lernens kann daher nicht von der Entwicklung des Teilnehmers getrennt werden, denn indem er seine Fähigkeiten und Einstellungen erweitert, trägt er zu seiner persönlichen Entwicklung bei.

Der Lern- bzw. Erwerbsprozess führt nicht nur zur Beherrschung von Situationen, die sich in der Zukunft als nützlich erweisen können, sondern ist vor allem Teil des Lebens der Teilnehmer und der Gruppe in der Gegenwart. Die PDL bereitet nicht nur auf ein potenzielles Leben vor, sondern ist Leben. Dieses Leben drückt sich direkt oder symbolisch auf einer direkten oder imaginären Ebene aus.

Die PDL erfüllt ihre erzieherische Funktion im Sinne von ex-ducere: "aus etwas herausführen". Sie ermöglicht es dem Teilnehmer durch die vorgeschlagenen Übungen, er selbst zu sein und manchmal auch anders zu sein und somit seine "Seinspalette" zu erweitern. Sie trägt zu seinem Individuationsprozess bei [16], indem sie ihn als ein sich ständig weiterentwickelndes Individuum betrachtet. Sie trägt unter anderem dazu bei, seine Spontanität und Kreativität zu steigern (siehe J.-L. Moreno: Die Grundlagen der Soziometrie, 1967, 11-18), sein Selbstvertrauen zu stärken und insbesondere zwei Fähigkeiten zu entwickeln, die für die Kommunikation und den Erwerb einer Sprache von grundlegender Bedeutung sind: die Aufnahmefähigkeit und die Ausdrucksfähigkeit.

Leben und lernen bilden eine Einheit.

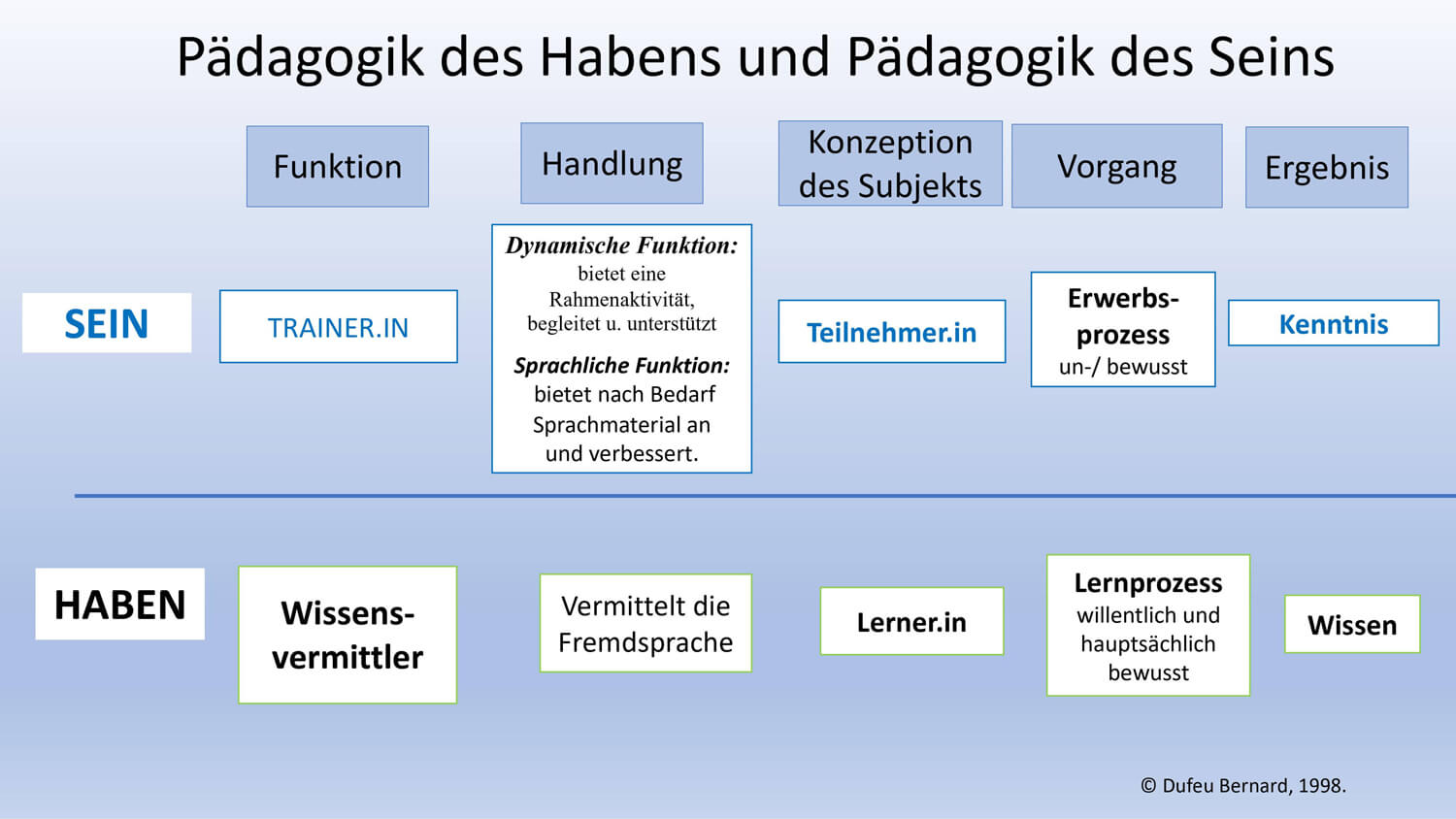

Der Erwerb einer Fremdsprache steht in einem globalen Kontext der Entwicklung des Individuums, an dem es teilnimmt. Die PDL richtet sich an den Teilnehmer als Person und nicht als Lernenden. Dadurch trägt sie nicht nur zum Erwerb von sprachlichen und kulturellen Kenntnissen bei (Oberflächenziele), sondern auch zur Entwicklung von Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen (Tiefenziele), die den Erwerb der Fremdsprache erleichtern und gleichzeitig an der Entwicklung des Individuums als Ganzes beteiligt sind. Je besser die Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt werden, desto leichter wird das Erlernen der Oberflächenzielen und damit der Erwerb der Fremdsprache [17].

Der Prozess des Fremdsprachenerwerbs findet auf zwei Ebenen statt, die sich gegenseitig ergänzen:

- Die Oberflächenziele, die die Beherrschung von Aussprache, Syntax, Lexikon, kulturellen und interkulturellen Inhalten betreffen, die notwendig sind, um die Fremdsprache zu verstehen und sich mündlich oder schriftlich in ihr ausdrücken zu können.

- Die Tiefenziele, aus denen sich die Einstellungen, Fähigkeiten und Kompetenzen zusammensetzen, die zum Erwerb einer Fremdsprache beitragen: Konzentration, Zuhören, Einfühlungsvermögen, Aufmerksamkeit, Spontaneität, Kreativität, Flexibilität, Selbstvertrauen...

Je besser diese entwickelt werden, desto leichter fällt das Erlernen der Oberflächenziele und damit der Erwerb der Fremdsprache [18].

Um diese doppelte Ebene zu veranschaulichen, können wir das Beispiel eines Tänzers heranziehen, dessen Aufgabe nicht nur darin besteht, die Schritte, Bewegungsfolgen oder Figuren des Tanzes, den er aufführen soll, zu kennen und zu beherrschen (Oberflächenebene), sondern auf der tieferen Ebene Fähigkeiten zu entwickeln, die ihm ermöglichen, ein guter Tänzer zu sein: Rhythmusgefühl, Körperwahrnehmung (Propriozeption), Flexibilität, Beobachtungsgabe, künstlerische Sensibilität, Zuhören und Wahrnehmung des oder der anderen, Fähigkeit zur Synchronisation mit seinen Partnern ...

Wir können diese doppelte Ebene von Kompetenzen auf das Erlernen von Sprachen übertragen. Wie beim Tänzer ist es wichtig, die tiefere Ebene zu entwickeln, die sich auf Einstellungen, Verhaltensweisen, Kommunikationsfähigkeiten und Lernstrategien bezieht, die die Aufnahmefähigkeit und die Ausdrucksfähigkeit erleichtern.

Menschen, die als sprachbegabt gelten, beherrschen einige dieser tiefen Kompetenzen besonders gut. Daher ist es wichtig, sie in den Fremdsprachenunterricht zu integrieren, um den Erwerb dieser Kompetenzen zu erleichtern.

Wir haben diese doppelte Dimension des Lernens in folgendem Schema zusammengefasst:

Schema 2

Schema 2

Der lehrwerkzentrierte Unterricht konzentriert sich vorwiegend auf sprachliche und kulturelle Ziele (Oberflächenziele), die im oberen Teil des Schemas dargestellt sind.

Die Psychodramaturgie geht bei ihren Zielen von einer tieferen Ebene aus. Sie misst der Entwicklung von Verhaltenszielen, die im unteren Teil des Schemas dargestellt sind, einen grundstellenden Stellenwert bei, da diese den Erwerb bzw. das Erlernen einer Fremdsprache erleichtern, dadurch trägt sie zur Entwicklung des Teilnehmers in seiner Gesamtheit bei.

Die Teilnehmer entwickeln diese Fähigkeiten durch Übungen, die gleichzeitig die Wahrnehmung, den Ausdruck und die Kommunikation in der Fremdsprache zwischen den Gruppenmitgliedern fördern. Die Teilnehmer erwerben die Sprache umso besser, je mehr diese Fähigkeiten angeregt und erweitert werden.

Das Haben (hier die sprachlichen und interkulturellen Inhalte) lässt sich umso besser integrieren, dass es mit dem Sein in Resonanz steht.

-----

[16] Siehe Maria von Franz: Der Individuationsprozess. In C.G. Jung: Der Mensch und seine Symbole. Paris: Robert Laffont, 19799, 160-229.

[17] Cf. B. Dufeu: Sur les chemins d'une Pédagogie de l'être. Mayence, 1992, 31-35 et Dufeu, B.: Wege zu einer Pädagogik des Seins, Mainz, 2003, pp. 54-58.

[18] Cf. B. Dufeu 1992, pp. 31-35 et 2003, pp. 54-58.

Eine Pädagogik, die die Einzigartigkeit der Teilnehmer und ihres Spracherwerbs respektiert

Indem wir den Lernrhythmus der Teilnehmer respektieren,

kommen sie am besten voran.

Jeder Teilnehmer wird als einzigartiges Wesen betrachtet, das sich in einem ständigen Entwicklungs- und Individuationsprozess (siehe Fußnote 16) befindet. Diese Einzigartigkeit spiegelt sich in unserem Verständnis vom Spracherwerb wider: Die Teilnehmer erwerben die Sprache in ihrem eigenen Tempo, indem sie ihren eigenen Weg in dieser Sprache gehen, der von ihren Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen, aber auch von ihrer "Resonanz" auf das, was Gegenstand des Austauschs ist, abhängt. Der Erwerbsprozess ist seinem Wesen nach ein individueller Akt. Daher gibt es in der PDL kein Streben nach Homogenität oder Vereinheitlichung des Lernens im Hinblick auf das Erreichen bestimmter sprachlicher Ziele in einer festgelegten Zeit [19]. Die Teilnehmer werden in ihrer Individualität und Einzigartigkeit in Bezug auf das lernen respektiert. Jeder ist seine eigene Referenz.

Jeder Mensch ist sein eigener Maßstab.

Jedes Streben nach einer Vereinheitlichung des Lernprozesses beruht auf einer methodologischen Illusion, denn jedes Lernen ist von Natur aus individuell. Jeder kommt am besten voran, wenn er seinem eigenen Tempo folgt. Die PDL bietet daher Übungen an, die es den Teilnehmern ermöglichen, ihrem persönlichen Lerntempo zu folgen. Sie versteht sich als eine Pädagogik des Angebots und distanziert sich damit von einer Pädagogik des Gebots. Sie trifft die Teilnehmer und die Gruppe dort, wo sie stehen, und setzt sich zum Ziel, sie auf ihrem Weg zu begleiten anstatt sie in hypothetische zukünftige Bedürfnisse zu projizieren. Auf diese Weise entwickelt sie eine Pädagogik des Weges.

---

[19] Der lehrbuchzentrierte Unterricht ist stark auf vorab festgelegte sprachliche und kulturelle Ziele (den Inhalt der Lehrbucheinheit) ausgerichtet, was zu einer Auswahl und Progression der zum Programm erhobenen Inhalte führt. Da die Lernenden häufig im Laufe der Kurse bewertet werden, verstärkt diese Bewertung die Notwendigkeit, bestimmte Inhalte in einer vorgegebenen Reihenfolge und Zeit zu lernen.

Eine Pädagogik, die auf einer relationalen Progression beruht

Anstelle der vorwiegend sprachlichen und thematischen Progression, die in einem lehrbuchorientierten Unterricht empfohlen wird, beruht die PDL auf einer beziehungsorientierten Progression, die mit ihrer Teilnehmer- und Gruppenorientierung übereinstimmt. Sie bietet zunächst Übungen an, die es jedem ermöglichen in seinem eigenen Tempo erste Schritte in der Fremdsprache zu machen, und dann Übungen, die schrittweise die Kommunikation mit den anderen Teilnehmern fördern.

Es ist sinnvoll, sich zunächst mit dem Wasser

vertraut zu machen, um das Schwimmen zu lernen,

In den ersten Tagen eines Intensivkurses wird jeder Teilnehmer individuell in der Fremdsprache begleitet [20]. Der Zugang zur Fremdsprache wird durch eine maßgeschneiderte Einzelarbeit eingeleitet. Dabei werden die Teilnehmer besonders auf die Aussprache der Fremdsprache sensibilisiert, um diese vertrauter zu machen und das Vertrauen in die eigenen Lernfähigkeiten zu stärken. In dieser Phase sind die Teilnehmer selbst die Urheber der Sprache, die ihnen angeboten wird oder die sie verwenden. So bestimmen absolute Anfänger bereits am zweiten Tag eines Intensivkurses die inhaltliche Ausrichtung ihrer Sprachsequenz, indem sie ein Wort oder eine Aussage sagen, die ihnen spontan in den Sinn kommt. Ausgehend von dieser Aussage und der Art und Weise, wie sie geäußert wurde, entwickelt die Trainerin eine verbale Sequenz, die sie je nachdem, wie der Teilnehmer ihre Vorschläge aufgreift, anpasst. Diese Sequenz folgt meist einer spiralförmigen Bewegung, die es ermöglicht, besonders die Elemente aufzugreifen, die der Protagonist anspricht. Diese Technik ermöglicht es, ihren Ausdruck ausgehend von ihrem Ausgangsvorschlag zu erweitern und zu verstärken und sie gleichzeitig in den Rhythmus der Sprache zu versetzen. Vollständige Anfänger bilden so ihren ersten "Sprachkern", auf die sie bei späteren Übungen zurückgreifen können, um sich auszudrücken und um ihre Kenntnisse zu erweitern. Jeder erwirbt also nach und nach einen ihm eigenen Ausdruck in der Fremdsprache. Zu Beginn des Lernprozesses hat die Sprache also ihren Ursprung und ihr Leben in der anwesenden Gruppe. Die sprachlichen Mittel werden von der Trainerin nach Bedarf bereitgestellt.

Jeder lernt von jedem.

Nach der maßgeschneiderten Arbeit der ersten vier Tage, in denen jeder individuell in die Fremdsprache eingeführt wird und allmählich vom Monolog zum Dialog mit der Trainerin übergeht, bietet die PDL Übungen an, bei denen immer mehr Teilnehmer direkt in die Handlung eingebunden werden.

Die Teilnehmer begegnen zuerst einem anderen Teilnehmer (Begegnungen in Zweiergruppen), dann mehreren (u.a. durch Verschiebungs- oder Substitutionstechniken), um schließlich zu Übungen zu gelangen, bei denen die gesamte Gruppe direkt in die Handlung einbezogen ist (Gruppendramaturgie).

Der Aufbau und der Ablauf dieser Übungen werden ständig an die jeweilige Gruppe angepasst. Die Psychodramaturgie ist also nicht nur auf die Teilnehmer, sondern auch auf die Gruppe ausgerichtet.

Die Protagonisten werden dann nicht mehr nur von der Trainerin, sondern auch von den anderen Gruppenmitgliedern unterstützt. Durch die verwendeten Techniken werden die Unterschiede in den Sprachkenntnissen der Teilnehmer positiv genutzt., so dass sie nie nicht nur ihre Autonomie, sondern auch ihren Sinn für Solidarität und Mitverantwortung ebenso wie das Bewusstsein ihrer gegenseitigen Abhängigkeit entwickeln.

Begegnung von zwei Teilnehmern mit Unterstützung der Gruppe.

In der ersten Woche eines Intensivkurses beziehungsweise an den ersten beiden intensiv Wochenenden [21] folgen die Übungen einer klar umrissenen Progression, um die ersten sprachlichen Grundlagen der Sprache zu legen und mit der Entwicklung der Einstellungen und Fähigkeiten zu beginnen, die für den Erwerb einer Fremdsprache erforderlich sind [22].

Die Trainerin schlägt eine Rahmenaktivität vor,

die Teilnehmer bestimmen die Inhalte.

Anschließend schlägt die Trainerin je nach ihrer Wahrnehmung der Interessen, Themen und der Dynamik der Gruppe, Situationen oder Materialien vor, die den Ausdrucks Wunsch der Teilnehmer anregen (Leitungsfunktion). Sie begleitet die Teilnehmer bei der Entdeckung der Fremdsprache und unterstützt sie mithilfe von Unterstützungstechniken (Doppeln, Spiegel, Aufladung…), die es ihr ermöglichen, auf ihre Ausdrucksbedürfnisse einzugehen, sobald diese auftauchen. Sie stellt Ihnen unter Beteiligung der anderen Gruppenmitglieder das fehlende, sprach Material zur Verfügung (Unterstützungsfunktion) und bietet eine Korrektur der sprachlich fehlerhaften Aussagen an (Korrekturfunktion). Aufbau und Ablauf dieser Übungen werden kontinuierlich an die jeweilige Gruppe angepasst. Ihre Haltung ergibt sich aus einer der Grundprinzipien der PDL: Folgen statt antizipieren [23].

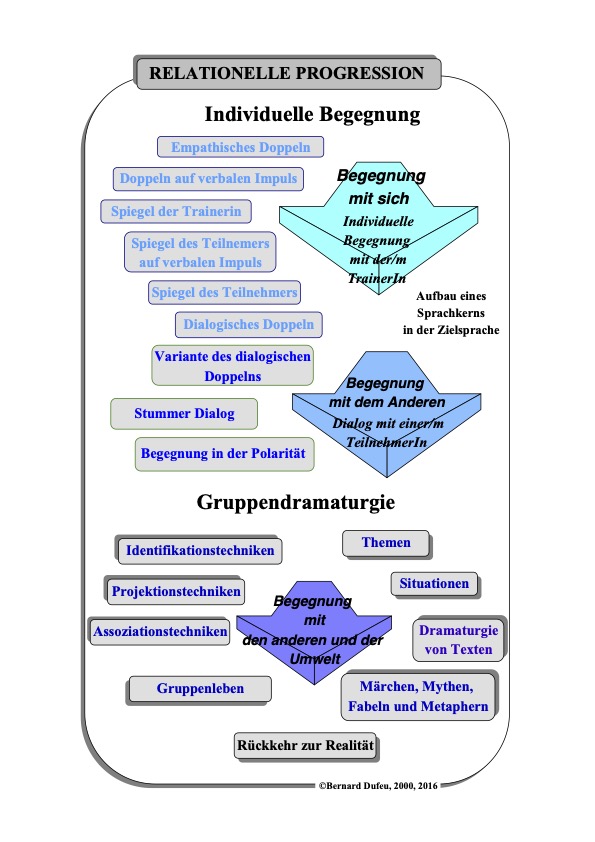

Das folgende Schema zeigt eine mögliche Progression der Übungen in der PDL:

Schema 3

Dieses Schema zeigt die relationale Progression der PDL-Übungen in einem Kurs, der sich an absolute Anfänger richtet.

In einem Kurs mit fortgeschritteneren Teilnehmern beginnen wir mit einem Doppeln auf verbalen Impuls (siehe Beschreibung eines Kurses), um sie für den Rhythmus der Fremdsprache zu sensibilisieren und sie die prosodischen und segmentalen Besonderheiten dieser Sprache genau wahrnehmen zu lassen, und gehen dann je nach Niveau der Gruppe in eine Phase der "Begegnung mit dem anderen" oder direkt zu Übungen im Bereich "Gruppendramaturgie" über."

Die PDL sucht ständig nach Kohärenz in der Abfolge der Übungen und nach deren Angemessenheit im Hinblick auf ihre Konzeption des Spracherwerbs.

---

[20] Um den Ablauf eines Kurses besser zu verstehen, siehe: https://www.psychodramaturgie.org/fr/cours/deroulement-cours

[21] Diese Wochenenden beginnen in der Regel mit vier Stunden Unterricht am Freitag von 17.00 bis 21.00 Uhr und enden am Sonntag um 13.00 Uhr, d. h. insgesamt fünfzehn Stunden.

[22] Für den Beginn des Kurses mit absoluten Anfängern verfügen die Trainer über eine genaue Progression der Übungen, da es sich um eine feinfühlige Arbeit handelt. Wir raten den Trainern übrigens, die PDL-Praxis nicht mit völligen Anfängern zu beginnen, sondern zunächst eine gewisse Erfahrung mit Anfängern mit Vorkenntnissen bzw. mit Fortgeschrittenen zu entwickelnes. Wir haben mehrere Jahre gebraucht, um die Übungen der ersten Tage für Anfänger zu entwickeln, und wir gehen davon aus, dass es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

[23] Dieses Prinzip, "Folgen statt antizipieren" oder "Folgen statt vorangehen" statt festgelegte Lehrbuchinhalte zu verwenden, findet sich auch im Bereich der Aussprache wieder. In der Anfangsphase abgesehen von der Sensibilisierung für den Sprachrhythmus der Fremdsprache, insbesondere durch Gedichte und Übungen, die den spezifischen Rhythmus der Zielsprache körperlich erfahrbar machen, werden prosodische und segmentale Probleme fehlerabhängig behandelt, sie werden nicht im Voraus ausgewählt und geplant.

Dasselbe Prinzip wird auch im Bereich der Grammatik angewandt. Diese wird nicht auf der Grundlage von Schwierigkeiten, auf die die Teilnehmer stoßen könnten, geplant. Sie entwickelt sich anhand der konkreten Fehler, die die Teilnehmer machen (vgl. Dufeu, 1992, 72-80) und Dufeu 2003, 91-102. Siehe auch den Link ... und die Grammatik?).

"Folgen statt antizipieren" bedeutet, dass die Trainerin den Teilnehmern und der Gruppe ständig zuhört.

2. Die Beziehung zur Fremdsprache und ihr Erwerb

Nachdem wir uns dem persönlichen und beziehungsorientierten Aspekt des Lernens zugewandt haben, konzentrieren wir uns nun auf seinen sprachlichen Aspekt, insbesondere auf die Entwicklung der Beziehung zur Fremdsprache.

Eine Pädagogik, die sich um den Aufbau einer positiven Beziehung zur Fremdsprache bemüht

Ich habe die französische Sprache nicht gelernt,

ich habe sie geliebt.

Yasmina Khadra [24]

Eine positive Beziehung zur Fremdsprache erleichtert nicht nur den Kontakt mit ihr, sondern auch ihre Integration. Sie stimuliert auch die Motivation, die wiederum den Willen katalysiert und so einen langfristigen Spracherwerb ermöglichen kann [25].

Jeder Tag beginnt mit einer Entspannung, die einen sanften Kontakt mit der Fremdsprache ermöglicht. Sie schafft eine Atmosphäre spannungsfreier Aufmerksamkeit, fördert die Konzentration und Aufnahmefähigkeit der Teilnehmer und lädt sie zum Zuhören und zur feinen Wahrnehmung prosodischer, syntaktischer und lexikalischer Details ein. Außerdem bietet sie den Teilnehmern eine Einkehr zu sich, bevor sie sich anderen zuwenden.

Aufgrund der Bedeutung der Aussprache für den Spracherwerb werden die Teilnehmer von Anfang an für die prosodischen (Rhythmus, Melodie) und segmentalen (Laute) Merkmale der Fremdsprache sensibilisiert, wodurch die Sprache vertrauter wird und an Fremdheit verliert.

Die Verwendung neutraler Masken ohne Augenöffnung in der ersten Phase der Doppelübungen in den ersten drei Tage eines Intensivkurses ermöglicht es den Teilnehmern ebenfalls, die prosodischen und segmentalen Besonderheiten der Zielsprache genauer wahrzunehmen. Diese Masken fördern auch ein differenziertes Hören und Wahrnehmen der Stimme der Trainerin und ihrer eigenen Stimme.

Die Nähe der Stimme der Trainerin nahe am Ohr des Protagonisten, wenn sie sich in einer Doppelposition befindet, trägt ebenfalls zu einer feinen Wahrnehmung der Aussprache der Fremdsprache bei. Die Masken ohne Augenöffnung haben darüber hinaus eine Schutzfunktion, da sie vor den Blicken anderer schützen, sie erleichtern den Teilnehmern außerdem, sich auf sich selbst zu konzentrieren.

Die Trainerin versucht sich körperlich auf den Protagonisten einzustellen,

was oft zu einer kynästetischen Synchronisation führt.

Wir sensibilisieren die Teilnehmer auch für die ästhetischen Aspekte dieser Sprache, unter anderem mithilfe von kurzen Gedichten [26], die meist von Bewegungen begleitet werden, die ihre prosodischen und artikulatorischen Besonderheiten veranschaulichen oder die Bedeutung der Wörter verdeutlichen (semantische Gesten) und die ermöglichen, sie besser im Gedächtnis zu behalten. Einige dieser Gedichte vermitteln durch ihren universellen Charakter Themen, die in ihnen Resonanz finden.

Wenn es ihre Worte sind,

dann kann es leichter ihre Sprache werden.

Die Beziehung zur Sprache ist auch dadurch geprägt, dass die Sprache zu Beginn des Kurses in der anwesenden Gruppe ihren Ursprung hat. Wir bieten ihnen eine Sprache an, die von ihrem Ausdruckswunsch ausgeht, also eine Sprache, die sie anspricht [27]. So können sie direkt und persönlich mit ihr in Resonanz treten. Die in der Gruppe ausgetauschten Äußerungen haben daher nicht nur einen Sinn, sondern auch eine Bedeutung für sie.

Die Trainerin ermöglicht es den Teilnehmern durch ihre emphatische Haltung ebenfalls, sich allmählich in die Fremdsprache zu wagen und sich dabei unterstützt zu fühlen. Ihre Aufgabe ist es auch, eine vertrauensvolle Atmosphäre in der Gruppe zu schaffen, unter anderem durch die Art und Weise, wie sie mit den Teilnehmern umgeht, wie sie ihr Lerntempo und ihren Lernweg respektiert und, was nicht unwichtig ist, wie sie mit Fehlern umgeht. Während im konventionellen Unterricht allzu oft die Angst vor Fehlern dazu führt, dass einige Lernende sich in einem grammatikalisch fehlerfreien Schweigen ausdrücken. Der Irrtum wird dann zum Fehler, er wird getadelt oder sogar bestraft. In der PDL wird der Irrtum als notwendigen Bestandteil des Erwerbsprozesses angesehen. Die Teilnehmer werden eingeladen, Fehler zu wagen, um die Eigenheiten und Grenzen der Fremdsprache zu entdecken. Fehler vermeiden zu wollen, bedeutet, den Lernprozess zu bremsen und die Möglichkeiten zur Entdeckung und damit zum Erwerb der Fremdsprache zu reduzieren.

Die Teilnehmer werden ermutigt, Risiken einzugehen und eine experimentelle Haltung gegenüber der Fremdsprache zu entwickeln. Dies ermöglicht ihnen, die Fremdsprache in ihrer Bandbreite an Möglichkeiten und in ihrer Besonderheit zu entdecken. Diese Haltung trägt dazu bei, die Angst sich auszudrücken bei den Teilnehmern zu verringern, die befürchten, das Gesicht zu verlieren oder beurteilt zu werden, wenn sie sich irren. Sie führt allmählich dazu, dass das Lernen als ein Raum betrachtet wird, der offen ist für das Experimentieren und die Erkundung unbekannter Räume.

---

[24] France Info, 20.04.2018, während der Sendung "À l'affiche" über sein Buch: Le baiser et la morsure.

[25] Der Wille bleibt langfristig erhalten, wenn er nicht nur auf einem Wunsch beruht (siehe die Dauer der guten Vorsätze zu Jahresbeginn), sondern wenn er durch eine starke Motivation angeregt und ernährt wird.

[26] Siehe https://www.psychodramaturgie.org/fr/fondements/prononciation/prononciation-et-poesie

[27] Siehe oben den Abschnitt mit der Überschrift: Eine Pädagogik, die auf einer relationalen Progression beruht.

Eine Pädagogik, die dazu einlädt, die Fremdsprache zu erwerben, indem man sie erlebt

Eine Sprache lebt, eine Sprache wird erlebt.

Anstatt hauptsächlich Lerngegenstand zu sein, ist die Fremdsprache in der PDL vor allem Mittel des Ausdrucks, der Kommunikation, der Beziehung, der Begegnung und des Austauschs zwischen den Teilnehmern [28]. Sie entwickelt sich im Zuge dieser Begegnungen auf einer realen oder imaginären Ebene, die mit den angebotenen Übungen in Resonanz steht. Sie wird also erlebt, was zum Erwerb von Kenntnissen führt (siehe Fußnote 11). Auf diese Weise entsteht eine direkte Beziehung zwischen den Sprechern und ihren Aussagen, was den Behaltensprozess und damit die Aneignung und Integration der Fremdsprache erleichtert.

"Wir sind die Gäste des Lebens".

George Steiner

Die Aneignung der Fremdsprache geschieht in diesem Zusammenhang hauptsächlich durch einen Erwerbsprozess. Es geht in erster Linie darum, die Sprache zu erwerben, anstatt sie auf mehr oder weniger abstrakte Weise zu lernen [29]. Die Sprache kann man am leichtesten erwerben, wenn man sie erlebt. Es handelt sich dann um eine lebendige Sprache im vollen Sinne des Wortes. So haben wir übrigens auch unsere Muttersprache erworben [30] oder unsere Kenntnisse bei Auslandsaufenthalten oder im Kontakt mit Muttersprachlern erweitert. Diese sprachen nicht in einer bestimmten Reihenfolge unter Einhaltung einer festgelegten Progression, sondern sie drückten sich in einer anderen Ordnung aus, nämlich der der Kommunikation in Beziehung, in Handlung und in Situation.

---

[28] Das Thema der Begegnung ist ein Hauptthema des Schöpfers des Psychodramas J. L. Moreno. Sein erstes Werk trägt den Titel Einladung zu einer Begegnung, Wien, Commissionsverlag, 1914. Diese Orientierung liegt dem Aufbau der Übungen in der PDL zugrunde (vgl. Dufeu 1992, S. 44-45 und Dufeu 2003, S. 31, 39, 64).

[29] Wir übernehmen hier S.D. Krashens Unterscheidung zwischen Erwerb und bewusstem Lernen (vgl. S.D. Krashen: Principle and practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon Press, 1982). Um diesen Unterschied zu verdeutlichen, können wir sagen, dass ein Kind seine Muttersprache nicht lernt, sondern erwirbt, was jedoch nicht ausschließt, dass es Phasen des bewussten Lernens gibt, z. B. bei Sprachkorrekturen durch seine Umgebung.

[30] Dieser Hinweis bedeutet nicht, dass wir den Erwerb unserer Muttersprache und den Erwerb einer Fremdsprache als identisch betrachten, aber das letztere kann in einigen Punkten erleichtert werden, wenn wir berücksichtigen, wie sich das erstere entwickelt hat.

Eine Pädagogik des Weges und der Präsenz

Man will sie darauf vorbereiten, später zu sein,

aber sie SIND!

Die PDL kann als eine Pädagogik des Weges betrachtet werden und unterscheidet sich dadurch von einer Pädagogik des Ziels, deren Inhalte im Hinblick auf die Bewältigung einer hypothetischen Zukunft festgelegt werden. Die Psychodramaturgie ersetzt den Begriff des Programms durch den Begriff der Orientierung, indem sie Rahmenaktivitäten [31] vorschlägt, die entsprechend den Teilnehmern und der Gruppe ausgewählt werden. Ihr Verlauf passt sich den Reaktionen, Ausdruckswünschen und Bedürfnissen der Teilnehmer an und entwickelt sich entsprechend weiter. Die Sprache findet ihre Bedeutung und ihren Sinn in der Gegenwart der Gruppe. Dadurch sind die Teilnehmer mitverantwortlich für die in der Gruppe verwendete Sprache und mitverantwortlich für ihren Erwerbs- und Lernprozess. Das Erlernen einer Fremdsprache wird als ein individueller Prozess in der Gruppe betrachtet.

Jeder der vier Protagonisten, die parallel zwei Gespräche führen,

wird von zwei Teilnehmern unterstützt.

Zu Beginn des Erwerbsprozesses steht das Hier und Jetzt im Vordergrund. Er umfasst das Individuum als gleichzeitigen Träger einer gegenwärtigen Vergangenheit (durch Erfahrungen, bewusste und unbewusste Erinnerungen) und als Träger einer gegenwärtigen Zukunft als Wunschwesen mit seinen Erwartungen, Hoffnungen, Träumen...

In späteren Phasen wählt die Trainerin auf der Grundlage der Bedürfnisse und Themen der Gruppe die Aktivitäten oder Materialien aus, die dazu dienen sollen, die Sprachkenntnisse der Teilnehmer zu erweitern und zu vertiefen. Die PDL entwickelt eine Pädagogik der Gegenwart und der Präsenz.

---

[31] Siehe Phase 1 des Schemas "Lernprozess" in: Die methodologischen Grundlagen der PDL

Eine Pädagogik, die für die doppelte Ebene der Kommunikation sensibilisiert

In der Kommunikation ist es von grundlegender Bedeutung, nicht nur das Gesagte wahrzunehmen, sondern auch und vor allem das, was von den Sprechern ausgedrückt wird. Daher ist es wichtig, die Teilnehmer für die Bedeutung der Aussagen zu sensibilisieren, die durch ihre Konnotationen vermittelt wird und die weit über ihren Sinn (das Denotat) hinausgeht.

Die Affektivität der Sprecher, die emotionale Tragweite ihrer Äußerungen, d. h. die Beziehung, die sie zu dem, was sie sagen, haben und ihre Ausdrucksabsichten kommen unter anderem durch die Intonation und die lexikalische Wahl zum Ausdruck [32]. Deshalb legt die PDL von Beginn des Lernens an besonderen Wert auf eine Sensibilisierung für die Wahrnehmung prosodischer Nuancen, die in der Fremdsprache ausgedrückt werden, und sie schafft von der ersten Stunde andie praktischen Voraussetzungen dafür, dass diese Nuancen unterschieden werden können [33].

---

[32] Es gibt natürlich noch andere Faktoren Gesichtsausdruck, Körperhaltung, Gestik, Proxemik...

[33] Die Verwendung von Doppel- und Spiegeltechniken zu Beginn des Kurses tragen stark zur Entwicklung einer sensiblen Wahrnehmung von Ausdrucksnuancen bei.

Eine Pädagogik, die die wesentlichen Funktionen der Sprache berücksichtigt

Die Sprache ist nie harmlos

Roland Barthes [34]

Es ist wichtig, einen Ansatz zu entwickeln, der mit den Besonderheiten seines Gegenstandes - der Sprache - in Einklang steht. Die Sprache het zu unserer körperlichen, emotionalen, intellektuellen, sozialen und spirituellen Entwicklung beigetragen [35]. Die Sprache ist nicht neutral, sondern bezieht uns als Person mit ein. Daher können wir das Erlernen einer Fremdsprache nicht als reines Wissen betrachten, das wir einfach weitergeben möchten, oder als Lernstoff (wie es bei den sogenannten exakten Wissenschaften der Fall sein kann). Die Art des Umgangs mit der Fremdsprache ist bedeutungsvoll. Lacan hebt diese tiefe Beziehung zur Sprache übrigens hervor, wenn er davon ausgeht, dass der Mensch seinem Wesen nach ein Sprechwesen ist, was ihn dazu veranlasst, ihn als "parlêtre" zu bezeichnen [36].

Es geht nicht darum, Wörter zu verwenden, sondern sich auszudrücken, zu kommunizieren und durch die Fremdsprache mit den anderen Teilnehmern in Beziehung zu treten. Die Sprache erhält so ihre wesentlichen Funktionen zurück: die expressive Funktion (Sprechen bedeutet in erster Linie, sich auszudrücken!), die kommunikative Funktion (Sprechen bedeutet, in Beziehung zu treten, und der verbale Austausch erleichtert die Begegnung) und die symbolische Funktion (Sprechen vermittelt inter-/subjektive Vorstellungen) [37].

---

[34] "Le langage n'est jamais innocent." Roland Barthes: Le degré zéro de l'écriture, 1953.

[35] Der Begriff "spirituell" wird hier im Sinne einer Konzeption des Menschen und des Lebens und nicht im religiösen Sinne verstanden.

[36] Zweiter Vortrag über Joyce, Lacan, Jacques: Joyce le symptome II, 1979.

[37] Die anderen Sprachfunktionen (metasprachliche Funktion, referentielle Funktion ... vgl. Roman Jacobson, Essais de linguistique générale. Les Éditions de Minuit, Paris, 1963) sind diesen Hauptfunktionen untergeordnet.

Eine Pädagogik, die der Imagination einen privilegierten Platz einräumt

In der Pädagogik ist die Kurve manchmal

der kürzeste Weg von einem Punkt zu einem anderen.

Manche pädagogischen Ansätze sind in erster Linie darauf ausgerichtet, die Teilnehmer durch die von ihnen vorgeschlagenen Situationen und Texte auf eine direkte Bewältigung der Realität vorzubereiten, man spricht von pragmatischen Ansätzen. Der Weg ist dann stark auf die Ziele fokussiert. Dies reduziert die Orientierung des Unterrichts und das Verständnis des Lernprozesses.

Die PDL hingegen greift häufig auf Aktivitäten zurück, die den Ausdruck der Imagination fördern, denn die Imagination schafft einen Zwischenraum [38], der die Realität des Kursraums erweitert und verwandelt und ihm so neue Dimensionen verleiht. Sie ermöglicht den Teilnehmern, sich mit ihrer Realität und ihrer Vorstellungswelt zu begegnen und eine große Vielfalt an Rollen zu entwickeln, sei es aus Situationen, Dokumenten oder anderen Ausdrucksquellen. Sie bietet also einen großen Freiraum für die sprachliche Schöpfung.

Gleichzeitig bietet das Imaginäre den Teilnehmern einen Schutzraum, in dem sie eingeladen werden, sprachliche Risiken einzugehen und in manchen Fällen die Bewältigung der Realität zu üben, ohne die Einschränkungen oder Konsequenzen einer realen Situation tragen zu müssen. Es stellt einen Ort dar, an dem man anders sein und anders handeln kann, ohne dass dies irreversible Auswirkungen hat.

Die Fähigkeit sich zu wundern wiederentdecken.

Das Imaginäre hat darüber hinaus eine stimulierende Funktion und weckt als Antrieb des Ausdrucks Quellen in uns, die wir oft nicht kennen. Es schöpft aus den ungeahnten Reserven unserer inneren Welt und trägt zu einer Grundbewegung des Ausdrucks bei: von innen nach außen und dann von sich selbst zu den anderen. Es lädt uns ein, aus unseren gewohnten Rollen auszubrechen und unsere Verhaltenspalette zu erweitern, wodurch wir die Realität auf andere Weise entdecken und ihr aus anderen Perspektiven begegnen können. Es fördert auch die Begegnung zwischen den Teilnehmern in der Vielfalt ihrer Persönlichkeit und ihrer Rollen und entwickelt ihre Flexibilität bei der Übernahme von Rollen und damit bei der Bewältigung neuer Situationen. Es öffnet für ein reicheres Verständnis und eine Entdeckung des anderen.

Die Vorstellungskraft trägt auch zur Entwicklung einer Atmosphäre des Experimentierens bei. Sie lädt dazu ein, neue Reaktionsweisen auf unerwartete Situationen auszuprobieren. Sie öffnet die Tür zu Spontaneität und Kreativität, denn Sprechen heißt Schöpfen.

In sprachlicher Hinsicht bietet das Imaginäre auch einen Raum für Freiheit und Flexibilität in der Ausdrucksweise der Teilnehmer, da sie ihre Ausdrucksweise an ihre sprachlichen Fähigkeiten anpassen können. Hindernisse aufgrund von Sprachdefiziten können umgangen werden.

Aufgrund seines unerwarteten Charakters weckt das Imaginäre die Neugier der Teilnehmer und fördert ihr Zuhören, da sie nicht wissen, was von den Protagonisten ausgedrückt werden wird.

Es ist also eine ganze potenzielle und oft symbolische Welt, die sich der Gruppe eröffnet, wenn wir auf das Imaginäre zurückgreifen.

---

[38] Siehe Winnicott, Donald, W.: Jeu et réalité. L’espace potentiel. Paris, Éditions Gallimard, 1975

Da wir seit mehr als vierzig Jahren mit der Psychodramaturgie arbeiten, erscheint es uns sinnvoll, einige Vorteile dieses Ansatzes hervorzuheben, die unsere pädagogische Wahl bestimmt haben:

- Die Teilnehmer eignen sich die Fremdsprache leichter an, weil sie direkt erlebt wird (statt hauptsächlich gelernt zu werden) und weil sie ihren Bedürfnissen, Wünschen, Interessen und Ausdruckserwartungen entspricht.

- Sie nehmen direkt am Entstehungsprozess der Sprache in der Gruppe teil, was ihre Beziehung zu dieser Sprache verstärkt. Die Teilnehmer treten dadurch direkt in Resonanz mit der angebotenen Sprache.

- Zu Beginn des Erwerbsprozesses sind die Teilnehme die Urheber der Sprache, die in der Gruppe entsteht, was ihre Beziehung zu dieser Sprache verstärkt. Es besteht eine direkte Beziehung zwischen den Sprechern und ihren Aussagen.

- Die Rahmenübungen wecken ein doppeltes Interesse und zwar nicht nur ein Interesse an dem Erlernen der Sprache, sondern auch ein persönliches Interesse, da die Fremdsprache vorwiegend als Kommunikationsmittel zwischen den Teilnehmern benutzt wird. Ihre Motivation wird dadurch erhöht.

- Die Verwendung der Sprache ist personalisiert und daher dynamisch und vielfältig. Statt vorwiegend Ziel des Unterrichts zu sein, ist die Sprache beziehungsorientiert, da sie Mittel des Ausdrucks, der Kommunikation und des Austauschs zwischen den Teilnehmern ist. Die Sprache ist lebendig, da sie in Beziehung zu ihnen entsteht und sich entwickelt.

- Der Ausdruckswunsch der Teilnehmer wird durch die eingesetzten Übungen stimuliert, was zugleich zur Dynamik der Gruppe und zur Lebendigkeit der Beziehungen in der Gruppe beiträgt.

- Die Einheit zwischen den Sprechern und ihren Aussagen hat positive Auswirkungen auf das Interesse der Teilnehmer an dem, was gesagt wird (das Gesagte ist für die Sprecher und die anderen Gruppenmitglieder bedeutsam), auf das gegenseitige Zuhören (dem anderen zuzuhören, wenn man nicht weiß, was er sagen wird, ist von Interesse), auf das Behalten (wir behalten besser, was uns anspricht). Sie wirkt sich auch auf die Motivation aus (der Wunsch, die Sprache besser zu beherrschen, wird verstärkt). Außerdem verringert sie die zweite Entfremdung, von der wir oben gesprochen haben, da es sich um ihre Worte handelt.

- Die neuen Sprachkenntnisse werden leichter integriert, da sie den Bedürfnissen und Ausdruckswünschen der Teilnehmer entsprechen. sie sprechen sie direkt an.

- Bestimmte Einstellungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verhaltensweisen, die zum Erwerb bzw. zum Erlernen einer Sprache notwendig sind, werden durch spezifische Übungen weiterentwickelt. Der Erwerbsprozess wird auch dadurch erleichtert.

- Die Spontaneität und Kreativität der Teilnehmer werden durch die angebotenen Aktivitäten verstärkt. Sie lernen, die Fremdsprache flexibel zu verwenden, und stellen oft einen spielerischen Kontakt zu ihr her.

- Das Selbstvertrauen der Teilnehmer und ihre Risikobereitschaft, sich in die Fremdsprache hineinzuwagen, wachsen aufgrund der Atmosphäre im Unterricht, aufgrund der empathischen Beziehung, die die Trainerin zu den Teilnehmern aufbaut, aufgrund ihrer begleitenden Unterstützungsfunktion, ihrer Einstellung gegenüber Fehlern, der Achtung des Lerntempos jedes Einzelnen sowie des Kooperationsgeistes, der sich in der Gruppe entwickelt. Sie lernen sich selbstbewusste in die Fremdsprache zu wagen.

- Die kommunikativen Fähigkeiten der Teilnehmer werden durch die Vielfalt der angebotenen Übungen aus verschiedenen Perspektiven angesprochen und erweitert.

- Die Techniken der verbalen Sequenz, der Aufladung und der Wiederaufnahme fördern ebenfalls einen vielfältigen und flexiblen Umgang mit der Fremdsprache und stärken die Flüssigkeit und Selbstsicherheit der Teilnehmer.

- Die Sensibilisierung der Teilnehmer für die prosodischen und lautlichen Eigenarten der Fremdsprache von Anfang an führt zu einer "Ent-fremdung" dieser Sprache. Sie wird durch ihr Klangbild vertrauter. Dies trägt zu einer u.a. zu einer positiven Beziehung zur Fremdsprache und zu einer Reduzierung der Sprechhemmungen bei und die Teilnehmer, die leichter in Resonanz mit der Sprache treten können. Die erste Verfremdung (siehe oben) wird dadurch reduziert.

- Viele Übungen ermöglichen die Entwicklung einer positiven Beziehung zur Fremdsprache, wodurch einige Barrieren, die mit dem Erlernen einer Fremdsprache verbunden sind, abgebaut werden. Die Teilnehmer können sich in dieser leichter wohlfühlen. und erleben eine größere Ausdrucksfreiheit.

- Durch die Gruppenatmosphäre entsteht in der Regel ein herzliches Verhältnis zwischen den Teilnehmern, da sie sich in dieser Sprache mit Respekt vor ihrer Einzigartigkeit und Vielfalt begegnen können. Darüber hinaus können sie durch Aktivitäten, die das Imaginäre einbeziehen, andere Kontaktformen untereinander entwickeln.

- Da die Sprache durch eigenen Ausdruck und direkte Kommunikation erworben wird, wird ihre Wiederverwendung außerhalb der Kurse erleichtert, da es eine Übereinstimmung zwischen ihrer Anwendung bzw. ihrer Funktion beim Erwerbsprozess und im Alltag gibt. Es entsteht das, was in den Neurowissenschaften als "Kontexteffekt" bezeichnet wird.

Die PDL kann bei Lehrern dazu führen, dass bestimmte pädagogische Verfahren und Grundlagen, die bisher als selbstverständlich galten, in Frage gestellt werden. Sie stellt eine Herausforderung dar, da sie nicht eine teilweise sichere Route vorschlägt, sondern einen Weg, dessen Verlauf man nicht im Voraus kennt, denn er wird zum größten Teil von den Teilnehmern bestimmt. Sie setzt voraus, "nichts zu erwarten und mit allem zu rechnen". Im Gegenzug kann sie die Freude an der Überraschung hervorrufen, wenn sich die Vorstellungskraft der Teilnehmer entfaltet, wenn ihre Spontaneität entsteht und Kreativität aufblüht...

Ein Fremdsprachenansatz in ständiger Entwicklung

"Work in progress."

James Joyce

In den letzten vierzig Jahren hat sich uns ein weites Betätigungsfeld eröffnet. In Übereinstimmung mit den theoretischen Grundlagen der Psychodramaturgie, die wir ständig präzisieren und vertiefen, gewinnen wir neue Erkenntnisse und entwickeln neue Verfahren und Übungen.

Die Ausbildung von PDL-Trainer.innen verbessern wir ständig, um der Entwicklung der Praxis gerecht zu werden.

Die Nutzung und Anwendung der Psychodramaturgie wird auch durch das Engagement von PDL-Trainerinnen und Trainer erweitert und diversifiziert. Während sie ursprünglich für den Fremdsprachenunterricht mit Erwachsenen entwickelt wurde, wird sie nun auch mit Kleinkindern und Jugendlichen eingesetzt. Sie ist für den Einsatz in Gruppen konzipiert worden und wird zunehmend im Einzelunterricht eingesetzt (Monodramaturgie). Sie ist für den Einsatz im Präsenzunterricht vorgesehen worden und findet seit 2020 auch online statt.

Nach einer langen Entwicklungsphase stößt die PDL in verschiedenen europäischen Ländern zunehmend auf Resonanz.

Im Jahr 2007 gründete eine Gruppe von PDL-Leitern den Internationalen PDL-Verband, der dazu beitragen soll, die PDL bekannter zu machen und über die angebotenen Ausbildungen oder Kurse zu informieren.

Die Psychodramaturgie stellt sowohl eine ständige Herausforderung dar, da sie nach und nach ihr Entwicklungspotenzial offenbart, als auch eine ständige Einladung, andere pädagogische Ufer zu erkunden.

Links

Auf dieser Website finden Sie weitere Informationen, um die Grundlagen der PDL besser zu verstehen:

Um die Grundlagen der Psychodramaturgie zu vertiefen und ihre Praxis besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zu diesem Thema veröffentlichten Bücher und Artikel zu konsultieren: Hinweise zu PDL-Kursen können Sie unter Der PDL-Verband bietet einige

https://www.psychodramaturgie.org/de/publikationen/bibliografie

insbesondere das Referenzbuch der Psychodramaturgie:

Wege zu einer Pädagogik des Seins

Es ist sicherlich schwierig, sich den Ablauf eines PDL-Kurses vorzustellen, ohne diesen Ansatz direkt durch das Erleben einer für Sie fremden Sprache zu erleben, aber die Beschreibung, die unter dem folgenden Link angeboten wird, kann Ihnen helfen, den Ablauf einiger Etappen eines Sprachkurses teilweise zu verstehen.

Hinweise zu PDL-Kursen können Sie auf der Webseite des PDL-Verbandes finden: https://pdl-verband.com/

Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem eigenen Weg.

© Dufeu Bernard, 2001

Aktualisierung 11.11.2023